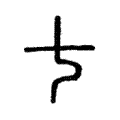

𠀁

外语翻译

- the original form for 七 U+4E03

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》:親吉切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:戚悉切,𡘋音桼 —— 少陽數也。《說文》:陽之正也,从一,微隂从中衺出也。《書・舜典》:在璿璣玉衡,以齊七政。【註】七政,日月五星也。《詩・唐風》:豈曰無衣七兮。【註】侯伯七命,車服皆以七爲節。

义又,詞家以七名篇,雖八首,問對凡七。七者,問對之別名,始枚乗〈七發〉,後傅毅〈七激〉、崔駰〈七依〉、曹植〈七啓〉、張協〈七命〉,繼之凡十餘家。

义又,三七,藥名。《本草綱目》:言葉左三右四,故名。一說本名山桼。

义又,姓。明七希賢。

义又,人名。《續仙傳》:殷七七,名文祥。蘇軾詩:安得道人殷七七,不論時節遣花開。

义《正字通》:或通作㭍、桼、漆。

注解

〔七〕字收录于《康熙字典》正文・子集上,康熙部首是一部。

〔七〕字拼音是qī,独体字,五行属金。

〔七〕字造字法是指事。从一ㄣ。画以纪数。本义是六加一的和。

〔七〕字的汉语字典解释:㈠ [qī] ⑴ 数名,六加一(在钞票和单据上常用大写“柒”代)。⑵ 文体名,或称“七体”,为赋体的另一种形式。⑶ 旧时人死后每隔七天一祭,共七次,称“做七”。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十四下反切親吉切頁碼第484頁,第4字續丁孫

𠀁

異體七

陽之正也。从一,微陰从中衺出也。凡七之屬皆从七。

陽之正也。从一,微陰从中衺出也。凡七之屬皆从七。

附注丁山《數名古誼》:「七古通作『十』者,刌物為二,自中切斷之象也……考其初形,七即切字。」「自借為七數專名,不得不加刀于七,以為切斷專字。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十八反切秋日反頁碼第1128頁,第7行,第1字述

陽之正也。從一,微陰從中衺岀也。凡七之屬,皆從七。

陽之正也。從一,微陰從中衺岀也。凡七之屬,皆從七。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十四下反切親吉切古音第十二部頁碼第2951頁,第2字許惟賢第1282頁,第8字

昜之正也。

昜之正也。

段注易用九不用七。亦用變不用正也。然則凡筮陽不變者當爲七。但《左傳》、《國語》未之見。

从一。微侌從中衺出也。

段注謂。親吉切。十二部。

凡七之屬皆从七。

白话解释

七,阳的正数。字形采用“一”作字根,“一”表示阳气,折笔表示微弱的阴气从中斜斜冒出。所有与七相关的字,都采用“七”作边旁。

字形解说

甲骨文作,横畫表示被切割的物體,直筆表示切斷,「切」字的初文。金文作

,承甲骨文而來。戰國文字横畫略為右下彎,篆文直筆略作彎曲,以示與九十之「十」有所分別。隸書承篆文而直筆右彎,楷書沿之而定體。在六書中屬於指事。