識

意思解释

基本释义

識

◎“识” 的繁体。

国语辞典解释

識识

shì详细解释

名

1.见解、见闻。

见识、远识、才识、胆识。

2.事物的道理。

知识、常识。

3.思想、内在思维。

《南史 · 卷四 · 齐武帝本纪》:“我识灭后,身上著夏衣、画天衣。”

意识。

4.知己、朋友。

《梁书 · 卷九 · 王茂传》:“茂年数岁,为大父深所异,常谓亲识曰:‘此吾家之千里驹。’”唐 · 刘禹锡《元日感怀》诗:“异乡无旧识,车马到门稀。”

动

◎知道、了解。

唐 · 白居易《琵琶行》:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”

素不相识、有眼不识泰山。

副

◎刚才。

《左传 · 成公十六年》:“识见不谷而趋,无乃伤乎?”

識识

zhì详细解释

动

◎记忆、记住。

《论语 · 述而》:“默而识之。”《文选 · 宋玉 · 神女赋》:“寐而梦之 · 寤不自识。”

名

◎标记、记号。

《汉书 · 卷九九 · 王莽传下》:“讫无文号旌旗表识,咸怪异之。”

两岸词典解释

識识

zhì详细解释

1.《书》记住。

默而识之(《论语‧述而》)、博闻强识(《晋书‧卷九十一‧儒林列传‧虞喜列传》)。

2.《书》记号;标志。

封识宛然(《明史‧卷三百六‧阉党列传‧韩福列传》)、题识。

3.《书》记述。

附识、识其始末、于是说教单于左右疏记,以计识其人众畜牧(《汉书‧卷九十四上‧匈奴传上》)。

外语翻译

- recognize, understand, know

- aufnehmen, erfassen (V), vertiefte Inschrift: sich erinnern (V)

- connaître, connaissance, clairvoyance, se souvenir, inscrire, annales

康熙字典

康熙字典原文

正文

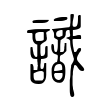

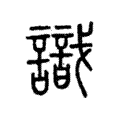

古文: 𧨺

《唐韻》:賞職切;《集韻》、《韻會》:設職切,𡘋音式。《說文》:常也。一曰知也。《長箋》:訓常無意義。《玉篇》:識,認也。《增韻》:能別識也。又,見識也。《詩・大雅》:不識不知,順帝之則。《左傳・襄二十九年》:吳公子札聘于鄭,見子產,如舊相識。老子《道德經》:前識者,道之華而愚之始。《莊子・繕性篇》:道固不小行,德固不小識。揚子《法言》:多聞見而識乎正道者,至識也;多聞見而識乎邪道者,迷識也。

义又,草名。《大戴禮・夏小正》:三月采識。識,草也。

义又,州名。《唐書・地理志》:識利州,屬高麗降戸州。

义又,姓。見《姓纂》。

又,《廣韻》、《集韻》、《韻會》𡘋職吏切,音志 —— 與誌同,記也。《易・大畜》:君子以多識前言往行,以畜其德。《書・益稷》:書用識哉。《論語》:女以予爲多學而識之者與。

义又,《韻會》:器之款鏤爲識。《史記・孝武紀》:鼎文鏤無款識。【註】韋昭曰:款,刻也。師古曰:識,記也。楊愼曰:三代鐘鼎文,隱起而凸曰款以象陽,中陷而凹曰識以象隂。

义又,《韻會》:通作志。《周禮・春官》:保章氏掌天星,以志星辰日月之變動。【鄭註】志,古文識字,記也。

义又,《讀書通》:通作幟。《後漢・虞詡傳》:以采綖縫賊裾爲幟㊟〔「賊裾」本作「其裾」,擷取時本句時,以「賊」字代「其」字。本作:又潛遣貧人能縫者,傭作賊衣,以采綖縫其裾爲幟〕。【註】幟,記也。

又,《集韻》、《韻會》𡘋式吏切,音試 —— 義同。又,《韻會》:表識,謂有所標表,令異日可識知也。《左傳・宣十二年》:〔杜註〕楚以茅爲旌識,謂以旌旗爲表也。《前漢・劉向傳》:不可不識也。【師古註】墓須表識。俱音試。

又,《集韻》、《類篇》𡘋昌志切,音熾 —— 義同。又,《釋名》:識,幟也 —— 有章幟可按視也。《前漢・王莽傳》:旌旗表識。【師古註】識讀與幟同。

又,叶式列切,音刷。崔駰〈達旨〉:傳序歷數,三代興滅;大庭尚矣,赫胥罔識。

又,叶施灼切,音爍。蘇軾〈毛長官〉詩:宦遊逢此歲年惡,飛蝗來時半天黑;羨君封境稻如雲,蝗自識人人不識。

义《集韻》:或書作𧨺。

注解

〔識〕字收录于《康熙字典》正文・酉集上,康熙部首是言部。

〔識〕字拼音是shí,左右结构,可拆字为訁、戠。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷三上反切賞職切頁碼第70頁,第10字續丁孫

識

常也。一曰知也。从言戠聲。

常也。一曰知也。从言戠聲。

附注吳大澂古籀補:「戠,古識字。《詩》:『織文鳥章。』織,徽織也。旗之有識者曰旗幟。从糸,从巾,从言,皆後人所加。」劉心源《奇觚室吉金文述》:「常者,旗常畫日月者。」楊樹達《積微居小學述林》:「識字依事之先後分三義:最先為記識,一也;認識次之,二也;最後為知識,三也。記識、認識皆動作也,知識則名物矣。余謂識字當以記識為本義……許君以知訓識者,知字本有記識之義,亦有認識之義。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷五反切申力反頁碼第197頁,第7行,第3字述

常也,一曰知也。從言戠聲。

常也,一曰知也。從言戠聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三上反切賞職切古音第一部頁碼第366頁,第2字許惟賢第164頁,第9字

常也。

常也。

段注常當爲意。字之誤也。草書常意相似。六朝以草寫書。迨草變眞。譌誤往往如此。意者,志也。志者,心所之也。意與志,志與識古皆通用。心之所存謂之意。所謂知識者此也。《大學》。誠其意。卽實其識也。

一曰知也。

段注《矢部》曰:知,識䛐也。按凡知識,記識,標識,今人分入去二聲。古無入去分別。三者實一義也。

从言。戠聲。

段注賞職切。一部。