徵

意思解释

徵征

zhēng基本解释

①召,征召。《爾雅•釋言》:“徵,召也。”

②求;取。《左傳•哀公七年》:“夏,公會吴于鄫,吴來徵百牢。”

③敛取;征收。《周禮•地官•閭師》:“以時徵其賦。”

④徭役;租税。《管子•治國》:“而上徵暴急無時,則民倍貸以給上之徵矣。”

⑤证验;效应。《廣韻•蒸韻》:“徵,證也。”

⑥征兆;迹象。《左傳•昭公十七年》:“往年吾見之,是其徵也。”

⑦证明。《廣雅•釋詁四》:“徵,明也。”

⑧征聘;纳币以成婚礼。《集韻•蒸韻》:“徵,成也。”

⑨追究;责问。《左傳•僖公四年》:“爾貢苞茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。”又指征询。唐沈既濟《任氏傳》:“徵于小僮,小僮笑曰:‘無之。’”

⑩典,主管。《莊子•天道》:“由聞周之徵藏史有老聃者,免而歸居。”

⑪虚。《爾雅•釋詁上》:“徵,虚也。”

⑫姓(旧读zhǐ)。《三國志•吴志•程秉傳》:“秉為傅時,率更令河南徵崇亦篤學立行云。”

徵征

zhǐ基本解释

◎古代五声音阶的第四音,又名“迭”。相当于工尺谱上的“六”,现在简谱上的“5”。《爾雅•釋樂》:“徵謂之迭。”《正字通•彳部》:“徵,五聲之一,絃用五十四絲,其聲清。”

详细解释

名词

1.古代五声音阶“宫商角徵羽”的第四音。相当于工尺谱上的“六”,现在简谱上的“5”[ “6”in a traditional Chinese musical notation or “5” in numbered musical notation]。

徵,五声之一,弦用五十四丝,其声清。

徵羽(宫、商、角、徵、羽五声音节中的后两音)

2.另见 zhēng。

徵征

chéng基本解释

①通“懲”。《荀子•正論》:“凡刑人之本,禁暴惡惡,且徵其未也。”

②用同“澂”。澄清。《資治通鑑•漢桓帝延熹二年》:“陛下不加清徵,審别真偽。”

③古地名。在今陕西省澄城县西南。《集韻•蒸韻》:“徵,縣名,在同州。”

国语辞典解释

徵征

zhēng详细解释

动

1.召集。

《史记 · 卷一 · 五帝本纪》:“于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野。”

征兵。

2.责问、询问。

《左传 · 僖公四年》:“王祭不共,无以缩酒,寡人是征。”明 · 徐弘祖《徐霞客游记 · 卷九上 · 滇游日记十》:“即征其地名,据云:为凤田总府庄。”

征询意见。

3.验证、证明。

《论语 · 八佾》:“夏礼吾能言之,杞不足征也。”

4.公开寻求、招请。

征婚、征文、诚征女工。

5.课取、收取。

《周礼 · 地官 · 闾师》:“以岁时征野之贡赋。”《左传 · 昭公二十年》:“布常无艺,征敛无度。”

征税。

名

1.预兆、迹象。

《史记 · 卷四 · 周本纪》:“夫国必依山川,山崩川竭,亡国之征也。”

吉征、凶征。

2.姓。如三国时吴国有征崇。

徵征

zhǐ详细解释

名

◎古代五音之一。用来表示音调高低的词。相当于西乐音阶中的 sol。

《周礼 · 春官 · 大师》:“皆文之以五声:宫、商、角、征、羽。”元 · 关汉卿《单刀会 · 第四折》:“五音者,宫、商、角、征、羽。”

两岸词典解释

徵征

zhēng详细解释

1.召集。

征兵、征召、应征入伍。

2.征求;询问。

征询。

3.验证;证明。

征验、信而有征、文献可征。

4.公开寻求;招请。

征婚、征稿、征文、征募。

5.课取;收取。

征税、征地。

6.预兆;迹象。

征兆、凶征、特征、象征。

7.姓。

外语翻译

- summon, recruit; musical note

- erheben, Erhebung (S), Erregung (S, Psych), Zheng (Eig, Fam)

- voyager, lancer une expédition, enrôler, prélever, preuve, signe, marcher, lancer une expédition, conquérir, percevoir, prélever

康熙字典

康熙字典原文

正文

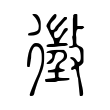

古文: 𢾷 、 𢽠 、 𡈼 、 𢽡

《唐韻》:陟陵切;《集韻》、《韻會》:知陵切,𡘋陟平聲。《說文》:召也。从微省。 爲徵,行於微而文達者,卽徵之。《周禮・天官・宰夫》:掌百官府之徵令。【註】別異諸官,以備王之徵召。〈周語〉:唯官是徵。

爲徵,行於微而文達者,卽徵之。《周禮・天官・宰夫》:掌百官府之徵令。【註】別異諸官,以備王之徵召。〈周語〉:唯官是徵。

义又,《廣韻》:證也、明也。《書・洪範》:念用庶徵。《左傳・昭三十年》:且徵過也。【註】徵,明也。

义又,《廣韻》:成也。《儀禮・士昏禮》:納徵。【註】徵,成也。使使者納幣以成昏禮。

义又,問也。《左傳・僖四年》:包茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。

义又,斂也。《周禮・地官》:閭師以時徵其賦。【疏】閭師徵斂百里內之賦貢。

义又,求也。《史記・貨殖傳》:物賤之徵貴。【註】徵,求也,謂此處物賤,求彼貴賣之。

义又,《爾雅・釋詁》:徵,虛也。

义又,姓。《廣韻》:吳太子率更令河南徵崇。

又,《集韻》:持陵切,音懲 —— 縣名。《左傳・文十年》:泰伯伐晉,取北徵。【音義】今徵縣。《史記・河渠書》:穿渠,自徵引洛水,至商顏下。《前漢・地理志》:左馮翊有徵縣。【註】卽今之澄城是也。

又,《廣韻》、《集韻》、《韻會》𡘋陟里切,知上聲。《玉篇》:宮徵也。《爾雅・釋樂》:徵謂之迭。《樂書》:聲出於心,而齒合吻開,爲之徵。徵,火也,其性烈而善燭。五音配夏。《禮・月令》:孟夏之月,其音徵。又,〈樂記〉:徵爲事。【疏】徵屬夏,夏時生長萬物,皆成形體。事亦有體,故以徵配事也。《風俗通》:徵者,祉也。物盛大而繁祉也。五行爲火,五常爲禮,五事爲視。凡歸爲事。

义又,與懲通。《荀子・正論篇》:凡𠛬人之本,禁暴惡惡,且徵其來也。

义又,與征通。《史記・三王世家》:非敎士不得從徵。

又,叶陟隆切,音中。班固〈靈臺〉詩:乃經靈臺,靈臺既崇;帝勤時登,爰考休徵。

注解

〔徵〕字收录于《康熙字典》正文・寅集下,康熙部首是彳部。

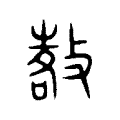

〔徵〕字是多音字,拼音是zhǐ、zhēng,左右结构,可拆字为、𡈼、;、彳、𢽠。

〔徵〕字的汉语字典解释:㈠ [zhēng] ⑴ 召,征召。《爾雅•釋言》:“徵,召也。”⑵ 求;取。《左傳•哀公七年》:“夏,公會吴于鄫,吴來徵百牢。”⑶ 敛取;征收。《周禮•地官•閭師》:“以時徵其賦。”⑷ 徭役;租税。《管子•治國》:“而上徵暴急無時,則民倍貸以給上之徵矣。”⑸ 证验;效应。《廣韻•蒸韻》:“徵,證也。”⑹ 征兆;迹象。《左傳•昭公十七年》:“往年吾見之,是其徵也。”⑺ 证明。《廣雅•釋詁四》:“徵,明也。”⑻ 征聘;纳币以成婚礼。《集韻•蒸韻》:“徵,成也。”⑼ 追究;责问。《左傳•僖公四年》:“爾貢苞茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。”又指征询。唐沈既濟《任氏傳》:“徵于小僮,小僮笑曰:‘無之。’”⑽ 典,主管。《莊子•天道》:“由聞周之徵藏史有老聃者,免而歸居。”⑾ 虚。《爾雅•釋詁上》:“徵,虚也。”⑿ 姓(旧读zhǐ)。《三國志•吴志•程秉傳》:“秉為傅時,率更令河南徵崇亦篤學立行云。”㈡ [zhǐ] ⑴ 古代五声音阶的第四音,又名“迭”。相当于工尺谱上的“六”,现在简谱上的“5”。《爾雅•釋樂》:“徵謂之迭。”《正字通•彳部》:“徵,五聲之一,絃用五十四絲,其聲清。”㈢ [chéng] ⑴ 通“懲”。《荀子•正論》:“凡刑人之本,禁暴惡惡,且徵其未也。”⑵ 用同“澂”。澄清。《資治通鑑•漢桓帝延熹二年》:“陛下不加清徵,審别真偽。”⑶ 古地名。在今陕西省澄城县西南。《集韻•蒸韻》:“徵,縣名,在同州。”

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷八上反切陟陵切頁碼第269頁,第2字續丁孫

徵

異體徴

召也。从微省,𡈼爲徵。行於微而文達者,卽徵之。

召也。从微省,𡈼爲徵。行於微而文達者,卽徵之。

𢾷

古文徵。

古文徵。

附注段玉裁改為:「从𡈼从微省,𡈼微為徵。行於微而聞達者即徵也。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十五反切知冰反頁碼第689頁,第3行,第1字述

召也。從𡈼、微省。𡈼爲徵,於微而文逹者即徵也。

召也。從𡈼、微省。𡈼爲徵,於微而文逹者即徵也。

鍇注臣鍇按:《尚書・序》:虞舜側微,堯聞之聰明,召之也。《莊周》曰:「士有九徵而不變,則君子也。」彼徵,徵驗也。

反切………頁碼第689頁,第4行,第1字述

古文。

古文。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷八上反切陟陵切古音第十部頁碼第1547頁,第3字許惟賢第678頁,第7字

召也。

召也。

段注召者,𧦝也。《周禮》司市典祀注,鄉飮酒禮注,《鄉射禮》注皆曰:徵,召也。按徵者,證也。驗也。有證驗,斯有感召。有感召,而事以成。故《士昏禮》注,《禮運》注又曰:徵,成也。依文各解。義則相通。

从𡈼。从微省。

段注會意。微卽𢼸也。陟陵切。六部。

𡈼微爲徵。

段注嫌上文未顯。故又明之。已上九字各本譌奪不可讀。今補正。

行於微而聞達者卽徵也。

段注聞各本作文。今依《韵會》訂。又說𡈼微之意。言行於隱微而聞達挺箸於外。是乃感召之意也。

古文。

古文。