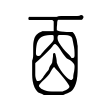

𠀬

意思解释

基本释义

𠀬

◎同“㐁”。

康熙字典

康熙字典原文

正文

《集韻》:㐁,古作𠀬。《說文》:讀若三年導服之導。一曰竹上皮,讀若沾。一曰讀若誓,弻字从此。《正字通》:按,《說文》音讀舛誤,訓辭支離,當別詳定。

注解

〔𠀬〕字收录于《康熙字典》正文・子集上,康熙部首是一部。

〔𠀬〕字拼音是tiǎn,全包围结构,可拆字为㐁、人。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷三上反切他念切頁碼第66頁,第11字續丁孫

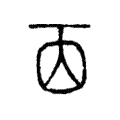

㐁

舌皃。从𧮫省。象形。

舌皃。从𧮫省。象形。

𠀬

古文㐁。讀若三年導服之導。一曰竹上皮。讀若沾。一曰讀若誓。弼字从此。

古文㐁。讀若三年導服之導。一曰竹上皮。讀若沾。一曰讀若誓。弼字从此。

附注唐蘭《古文字學導論》:「字象簟形,即㐁字。」

附注《說文新證》:「甲骨文象蓆子。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷五反切他暗反頁碼第188頁,第1行,第3字述

舌皃。象形,從𧮫省聲。

舌皃。象形,從𧮫省聲。

鍇注臣鍇曰:「㐁,𧮫省也。人舌出,㐁㐁然。《靈光殿賦》曰『玄熊㐁舕』也。」

反切………頁碼第188頁,第2行,第1字述

古文㐁,讀若三年導服之導;一曰竹上皮,讀若沾。一曰讀若誓。弼字從此。

古文㐁,讀若三年導服之導;一曰竹上皮,讀若沾。一曰讀若誓。弼字從此。

鍇注臣鍇曰:「古文從𠀬,即𧮫之省。三年禫服古借導字。弼字中𠀬即此字也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三上反切他念切、式鍼切古音第七部頁碼第347頁,第3字許惟賢第156頁,第9字

舌皃。

舌皃。

段注魯《靈光殿賦》。玄熊䑙舕以齗齗。善曰:䑙舕,吐舌皃。吐玷、吐暫二切。按䑙葢卽㐁之俗也。

从𧮫省。象形。

段注象形者,謂𠮛象吐舌也。从𧮫省者,謂人也。舌岀於𧮫外。故內𧮫外舌。他念切。七部。

古文㐁。讀若三年導服之導。

古文㐁。讀若三年導服之導。

段注《士虞禮》注曰:古文禫或爲導。《檀弓》、《喪大記》注皆曰:禫或作道。是今文禮作禫。古文禮作導。鄭从今文。故見古文於注。許从古文,故此及木,《穴部》皆云三年導服。而《示部》無禫。今有者後人増也。導服者,導凶之吉也。棪,突,㐁讀若導服。皆七八部與三部合韵之理。不於上文㐁下言之者,以舌皃之讀別下文竹上皮之讀。使人易了也。不云讀若導而云三年導服之導者,三年導服之導古語葢讀如澹。故今文變爲禫字。是其音不與凡導同也。

一曰竹上皮。

段注此別一義。竹上靑皮。《顧命》。《禮器》、《聘義》皆謂之筍。筍筠古今字。

讀若沾。

段注沾古之添字。他兼切。

一曰讀若誓。

段注讀沾又讀誓。此七八部與十五部合韵之理。

弼字从此。

段注謂弼字从𠀬爲聲也。《弜部》作𢐀。然則从㐁者小篆。从𠀬作𢐜者古文也。