詩

意思解释

詩诗

shī基本解释

①文學體裁的一種,通過有節奏和韻律的語言反映生活,抒發情感。~歌。~話(❶評論詩人、詩歌、詩派以及記錄詩人議論、行事的著作;❷古代說唱藝術的一種)。~集。~劇。~篇。~人。~章。~史。吟~。

②中國古書名,《詩經》的簡稱。

国语辞典解释

詩诗

shī详细解释

名

1.文体名。一般与“文”相对。指以精粹而富节奏的语言文字来表现美感、抒发情绪 的艺术性作品。

《文选 · 陆机 · 文赋》:“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。”唐 · 白居易《与元九书》:“诗者,根情,苗言,华声,实义。”

2.六经之一,即《诗经》。

《论语 · 为政》:“子曰:‘《诗三百》,一言以蔽之,曰思无邪。’”唐 · 韩愈《进学解》:“《易》奇而法,《诗》正而葩。”

动

◎咏诵。

《史记 · 卷一一七 · 司马相如传》:“询封禅之事,诗大泽之博,广符瑞之富。”

两岸词典解释

外语翻译

- poetry; poem, verse, ode

- Lyrik, Gedicht, Poesie, Vers (S)

- poème, poésie

康熙字典

康熙字典原文

正文

古文: 𧥳

《唐韻》:書之切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:申之切,𡘋始平聲。《說文》:志也。《釋名》:之也,志之所之也。《書・舜典》:詩言志。【傳】心之所之謂之志。心有所之,必形于言,故曰詩言志。《詩・國風・關雎序》:在心爲志,發言爲詩。《前漢・藝文志》:誦其言,謂之詩。《舊唐書・經籍志》:詩以紀興衰誦歡。

义又,六詩。《周禮・春官・大師》:敎六詩。【疏】按詩上下,惟有風雅頌,是詩之名也。三者之中有比賦興,故總謂之六詩。鄭康成《六藝論》:《詩》,絃歌諷諭之聲也。朱子曰:風雅頌,聲樂部分之名;賦比興,則所以制作風雅頌之體也。

义又,樂章也。《荀子・勸學篇》:詩者,中聲之所止也。【註】詩謂樂章,所以節聲音,至乎中而止,不使流淫也。

义又,《類篇》:承也、持也。《禮・內則》:國君世子生三日,卜士負之,吉者宿齊,朝服,寢門外詩負之。【註】詩之言承也。【疏】《詩含神霧》云:詩者,持也。以手維持,則承奉之義,謂以手承下而抱負之。

义又,姓。《後漢・南蠻傳》:詩索,交阯朱䳒人。

又,《字彙補》:讀作誅。《荀子・王制篇》:修憲令審詩商。【註】詩商,當爲誅賞。〈樂論篇〉作審誅賞。

注解

〔詩〕字收录于《康熙字典》正文・酉集上,康熙部首是言部。

〔詩〕字拼音是shī,左右结构,可拆字为訁、寺。

〔詩〕字的汉语字典解释:㈠ [shī] ⑴ 文學體裁的一種,通過有節奏和韻律的語言反映生活,抒發情感⑵ 中國古書名,《詩經》的簡稱。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷三上反切書之切頁碼第69頁,第15字續丁孫

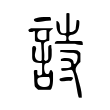

詩

志也。从言寺聲。

志也。从言寺聲。

𧥳

古文詩省。

古文詩省。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷五反切式其反頁碼第195頁,第1行,第1字述

志也。從言寺聲。

志也。從言寺聲。

反切………頁碼第195頁,第2行,第1字述

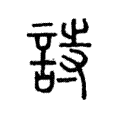

古文詩省。

古文詩省。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三上反切書之切古音第一部頁碼第359頁,第1字許惟賢第161頁,第4字

志也。

志也。

段注《毛詩・序》曰:詩者,志之所之也。在心爲志。發言爲詩。按許不云志之所之。徑云志也者。序析言之。許渾言之也。所以多渾言之者,欲使人因屬以求別也。又《特牲》禮詩懷之注。詩猶承也。謂奉納之懷中。《內則》詩負之注。詩之言承也。按《正義》引《含神霧》云:詩,持也。假詩爲持。假持爲承。一部與六部合音冣近也。《上林賦》葴持。持音懲。

从言。寺聲。

段注書之切。一部。

古文詩省。

古文詩省。

段注左从古文言。右从之,省寸。

白话解释

诗,是心志的流露。字形采用“言”作边旁,“寺”作声旁。“訨”,这是古文是“诗”的省略写法。

字形解说

此字始見於戰國文字。戰國文字從言、寺聲。篆文、隸書、楷書同。「詩」的本義為詩歌,因此從「言」表義;從「寺」聲沒有兼義的功能,依《說文》,「寺」的本義是官府廳堂,和「詩歌」無關。在六書中屬於形聲。