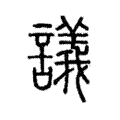

議

国语辞典解释

議议

yì详细解释

动

1.讨论、商量。

《书经 · 周官》:“学古入官,议事以制,政乃不迷。”

协议、商议。

2.评论是非。

《论语 · 季氏》:“天下有道,则庶人不议。”唐 · 张说《 开元正历握干符颂》:“斗水不能评巨壑之量,隙光未足议大明之体。”

议论。

3.指责。

《韩非子 · 内储说上》:“今邯郸之去魏也远于市,议臣者过于三人,愿王察之。”

4.选择、斟酌。

《仪礼 · 有司》:“乃议侑于宾以异姓,宗人戒侑,侑出俟于庙门之外。”汉 · 郑玄 · 注:“议,犹择也。”《国语 · 周语中》:“故圣人之施舍也议之,其喜怒取与亦议之。”

名

1.言论。

《吕氏春秋 · 孟秋纪 · 怀宠》:“凡君子之说也,非苟辨也,士之议也,非苟语也。”

博采众议。

2.文体名。用以论说事理、陈述作者意见的文章。

奏议、驳议。

外语翻译

- consult, talk over, discuss

- Meinung, Ansicht , diskutieren, debattieren (V)

- discuter, débattre, opinion, avis

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》、《集韻》、《韻會》𡘋宜寄切,音義。《說文》:語也。【徐曰】定事之宜也。《廣雅》:言也、謀也。《廣韻》:評也。《正韻》:謪也。《易・節卦》:君子以制度數,議德行。《書・周官》:議事以制。《禮・曲禮》:公事不私議。《莊子・齊物論》:六合之內,聖人論而不議。《文中子・問易篇》:議其盡天下之心乎。【註】續書有議。

义又,《廣韻》:擇也。《儀禮・有司徹》:乃議侑于賔以異姓。【鄭註】議,猶擇也 —— 擇賔之賢者,可以侑尸;必用異姓,廣敬也。

义又,《玉篇》:法有八議。《周禮・秋官・小司𡨥》:以八辟麗邦法,附𠛬罰。一議親、二議故、三議賢、四議能、五議功、六議貴、七議勤、八議賔。

义又,《唐書・百官志》:下之通上,其制有六 —— 四曰議。蔡邕《獨斷》:其有疑事,公卿百官會議;若臺閣有所正處,而獨執異意曰駁議。

义又,官名。《後漢・百官志》:議郎六百石。《唐書・百官志》有諫議大夫。又,司議郎。

义又,通作𧧼。詳前𧧼字註。

又,《集韻》:魚羈切;《韻會》:疑羈切,𡘋義平聲 —— 謀度也。《詩・小雅》:或出入風議。陸德明協句音宜。

又,叶牛何切,音俄。《史記・述贊》:桓公之東,太史是庸;及侵周禾,王人是議。庸叶東,議叶禾。

义《說文》本作𧭖。

考證

《易・節象》君子以制度數,議德行。

謹照原文度數改數度。

注解

〔議〕字收录于《康熙字典》正文・酉集上,康熙部首是言部。

〔議〕字拼音是yì,左右结构,可拆字为訁、義。

〔議〕字的汉语字典解释:㈠ [yì] ⑴ 见“议”。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷三上反切宜寄切頁碼第70頁,第5字續丁孫

𧭖

異體議

語也。从言義聲。

語也。从言義聲。

附注段玉裁本據《韻會》尚有「一曰謀也」。又注:「當云从言、義,義亦聲。」沈濤古本考:「《御覽》五百九十五《文部》引作『議,語也』,又曰『論難也』。是古本尚有『一曰論難也』五字,今奪。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷五反切魚智反頁碼第197頁,第5行,第2字述

語也。從言義聲。

語也。從言義聲。

鍇注臣鍇曰:「定事之宜也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三上反切宜寄切古音第十七部頁碼第365頁,第1字許惟賢第164頁,第4字

語也。

語也。

段注上文云論難曰語。又云語,論也。是論議語三字爲與人言之稱。按許說未盡。議者,誼也。誼者,人所宜也。言得其宜之謂議。至於詩言岀入風議,《孟子》言處士横議,而天下亂矣。

一曰謀也。

段注《韵會》引有此四字。

从言。義聲。

段注當云从言義,義亦聲。宜寄切。古音在十七部。

白话解释

议,讨论。字形采用“言”作边旁,采用“义”作声旁。

字形解说

金文從言、義聲。戰國文字、篆文、隸書、楷書同。字從「言」為義符,表示與言語有關的動作;從「義」為聲符,應該有兼義的功能,依《說文》,「義」字本義為「己之威儀也」,不過,文獻中「義」字多為合宜之事、正理、法則等意義,此義與「議」之「討論、商量」義關係密切,討論、商量必需合宜,追求正理,故「議」從「義」聲當有兼義功能。在六書中屬於形聲兼會意。