歌

意思解释

歌

gē基本解释

①唱。~唱。~咏。~颂。~坛。~台舞榭。~舞。能~善舞。

②能唱的文词。唱~。~谱。~词。~诀。民~。诗~。~行( xíng )(旧诗的一种体裁,音节、格律比较自由)。诗言志,~咏言。

详细解释

动词

1.形声。从欠,哥声。从“欠”,表示与口有关系。本义:唱。

2.同本义。

歌,咏也。 歌者,长引其声以诵之也。 不鼓缶而歌。 歌永言。 歌咏其声也,长言也。 曲合乐曰歌,徒歌曰谣。 昔者,舜鼓五弦,歌《南风》之诗而天下治。 楚狂 接舆歌而过 孔子 乃歌夫“长铗归来”者也。 如优孟摇头而歌,而后可以得志。

对歌(一问一答地唱歌);高歌(放声歌唱);歌吹(歌唱,吹奏);歌鼓(歌唱并击鼓);歌戏(歌唱嬉戏)

sing;

3.歌颂,赞美。

故近者歌讴而乐之,远者竟竭蹶而趋之。 诗人歌功。

歌功(颂扬他人的功德);歌思(歌颂思慕);歌叹(歌颂赞叹)

sing the praises of;

4.奏乐;伴奏。

歌于斯,哭于斯。 往往会倚嫔御歌,必为奇巧声动上,由是得幸。

play music;

5.又指[禽鸟]鸣叫。

鸟歌花舞太守醉,明日酒醒春已归。

chirp;

6.作歌;作诗。

夫也不良,歌以讯止。 因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

poet;

名词

1.歌曲;歌词。

诗言志,歌永言。 岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听。

校歌;民歌;国歌;歌头曲尾(诗歌和散曲联唱的一种歌曲形式);歌味(歌曲的风味);歌儿(歌曲);歌章(歌曲。音乐一曲为一章,故称)

song;

2.诗体的一种 。

《长恨歌》;歌行(古代乐府诗的一体);歌诗(配有乐谱可以歌唱的乐府诗)

a kind of poet;

3.古用同“哥”。一指兄长;一指父亲 。

歌歌(同“哥哥”。指父亲)

brother; father;

国语辞典解释

歌

gē详细解释

动

1.唱。按乐曲或节拍来发声。

《诗经 · 魏风 · 园有桃》:“心之忧矣,我歌且谣。”

高歌一曲、引吭高歌。

2.颂扬。

《汉书 · 卷六二 · 司马迁传》:“夫天下称周公,言其能论歌文武之德,宣周召之风。”唐 · 李白《天长节使鄂州刺史韦公德政碑》:“噫大块之气,歌炎汉之风。”

歌功颂德。

名

1.合乐的曲调。

《书经 · 舜典》:“诗言志,歌永言。”《后汉书 · 卷八三 · 逸民传 · 梁鸿传》:“因东出关,过京师,作五噫之歌。”

民歌、俚歌、渔歌。

2.一种诗歌体裁。属于能唱的韵文。如《长恨歌》、《子夜歌》等。

外语翻译

- song, lyrics; sing, chant; praise

- Lied (Mus)

康熙字典

康熙字典原文

正文

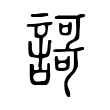

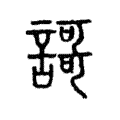

古文: 可 、 哥

《唐韻》:古俄切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:居何切,𡘋音柯。《說文》:詠也。【徐曰】長引其聲以詠也。《釋名》:人聲曰歌。歌者,柯也,以聲吟詠上下,如草木有柯葉也。揚子《方言》:兗冀言歌,聲如柯。《書・舜典》:詩言志,歌永言。《正義》曰:直言不足以申意,故令歌詠其詩之義,以長其言。《禮・樂記》:詩言其志也,歌詠其聲也。【又】歌之爲言也,長言之也 —— 言之不足,故長言之。

义又,曲合樂也。《詩・魏風》:我歌且謠。【傳】曲合樂曰歌,徒歌曰謠。【疏】《正義》曰:謠既徒歌,則歌不徒矣,故曰曲合樂曰歌。歌謠對文如此,散則歌爲總名,未必合樂也。又,《韓詩章句》:有章曲曰歌,無曰謠。

义又,〈古樂府〉〔註〕:齊歌曰謳,吳歌曰歈,楚歌曰豔。奏樂曰登歌、曰升歌。

义又,鐘名。《左傳・襄十一年》:鄭人賂晉侯歌鐘二肆,晉侯以樂之半賜魏絳。

义又,山名。《廣輿記》:歌山,在廣西平樂府富川縣。

义又,朝歌,地名,紂所都也。漢爲縣,屬河內郡。見《前漢・地理志》。

又,叶古賀切,音過。左貴𡣕〈晉元后誄〉:內敷隂敎,外毗陽化;綢繆庶政,密勿夙夜。恩從風翔,澤隨雨播;中外禔福,遐邇詠歌。說見顏氏《刊謬正俗》。

又,叶居之切,音姬。屈原〈遠遊〉:張樂咸池奏承雲兮,二女御九韶;歌使湘靈鼓瑟兮,令海若舞馮夷。

又,叶斤於切,音居。柳宗元〈饒娥𥓓辭〉:鄱民哀號,或以頌歌;齊女色憂,傷槐罷誅。

义《說文》或作謌,《集韻》或作𡃭。

注解

〔歌〕字收录于《康熙字典》正文・辰集下,康熙部首是欠部。

〔歌〕字拼音是gē,左右结构,可拆字为哥、欠,五行属木。

〔歌〕字造字法是形声。从欠,哥声。从“欠”,表示与口有关系。本义是唱。

〔歌〕字的汉语字典解释:㈠ [gē] ⑴ 唱⑵ 能唱的文词

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷八下反切古俄切頁碼第286頁,第20字續丁孫

歌

詠也。从欠哥聲。

詠也。从欠哥聲。

謌

歌或从言。

歌或从言。

附注段玉裁注:「歌永言,故从言。」

附注《說文新證》:「春秋晚期从言,可聲。戰國或从音,可聲,音本即言之分化字,故古文字常互用。秦文字从欠,哥聲。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十六反切更和反頁碼第723頁,第3行,第2字述

詠。從欠哥聲。

詠。從欠哥聲。

鍇注臣鍇曰:「歌者,長引其聲以誦之也。」

反切………頁碼第723頁,第4行,第1字述

歌或從言。

歌或從言。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷八下反切古俄切古音第十七部頁碼第1643頁,第1字許惟賢第720頁,第3字

詠也。

詠也。

段注《言部》曰:詠,歌也。二字爲轉注。

从欠。哥聲。

段注古俄切。十七部。

歌或从言。

歌或从言。

段注歌永言,故从言。《可部》曰:哥,聲也。古文以爲謌字。

白话解释

歌,咏唱。字形采用“欠”作边旁,“哥”作声旁。“謌”,有的“歌”采用“言”作边旁。

字形解说

金文字形從言、可聲。「言」為用書刀記詞,引申為說話,作為形符,表示義與口有關;「可」為贊同、許可,於此作為不示義的聲符,表示音讀。戰國文字至楷書字形皆為從欠、哥聲。「欠」為張口氣散,作為形符,表示義與口有關;「哥」為歌曲,於此作為示義的聲符,表示音讀。《說文》另收有或體,從言、哥聲。「言」與「欠」俱與口相關,故義類可通。在六書中,金文字形屬於形聲,其餘諸字屬於形聲兼會意。