吁

意思解释

吁籲

xū基本解释

①叹息。长~短叹。

②叹词,表示惊疑。~,是何言欤?

详细解释

叹词

◎(形声。从口,于声。本义:表示惊怪、不然、感慨等) 同本义。

王曰:“吁!来!有邦有土,告尔祥刑。” 吁!惊也。 王曰:“吁,来!…” 吁!是何言欤?

吁咈(表示不以为然之意);吁咈都俞(吁咈,吁俞。用以赞美君臣间论政之和洽。见《书·尧典》);吁嗟(表示忧伤或有所感;表示赞美)

oh;

动词

1.叹息,叹气。

香车辗尽关山日,弹罢琵琶只自吁。

吁唏(吁嘘。嘘唏,叹息);吁气(叹气);吁嗟(哀叹;叹息);吁嗟(慨叹);吁然(感叹的样子);吁叹(叹息;哀叹);吁嘻(感叹)

sigh;

2.吐 。

云何吁矣。

吁呵(口中默念);吁吸(嘘气与吸气;呼吸);吁呼(指吐气);吁荼(谓散发出温暖之气);吁气(呼气,吐气)

breathe out;

3.另见 yū;yù。

吁籲

yù基本解释

◎为某种要求而呼喊。呼~。~天(呼天诉苦)。

详细解释

动词

1.呼天而告。

夫知保抱携持厥妇子,以哀吁天,徂厥亡出执。

吁天(呼天而告);吁号(呼叫);呼吁(呼告请求援助或主持公道)

appeal; petition;

2.另见 xū;yū。

国语辞典解释

吁籲

xū详细解释

叹

◎表示惊叹、疑怪的意思。

《玉篇 · 口部》:“吁,疑怪之辞,惊语也。”《文选 · 张衡 · 东京赋》:“吁!汉帝之德,侯其袆而。”唐 · 韩愈《进学解》:“吁!子来前!夫大木为杗,细木为桷。”

动

◎叹息。

唐 · 李白《古风》诗五九首之五六:“献君君按剑,怀宝空长吁。”宋 · 刘宰《野犬行》:“过者且勿叹,闻者且莫吁。”

长吁短叹。

形

◎忧愁。

《诗经 · 周南 · 卷耳》:“我仆痡矣,云何吁矣。”

两岸词典解释

吁籲

详细解释

◎台⃝即“籲”字。“籲”的简化字。参见【籲】。

外语翻译

- interjection 'Alas!'; to sigh

- Sh , still, vertuschen , anflehen, flehen

- soupir, oh!

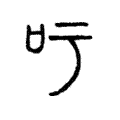

康熙字典

康熙字典原文

正文

古文: 𠮲

《唐韻》:况于切;《集韻》、《韻會》:匈于切,𡘋音訏。《說文》:驚也。《玉篇》:疑怪之辭也。《廣韻》:嘆也。《書・堯典》:帝曰:吁!嚚訟,可乎。《詩・周南》:云何吁矣。

义又,留吁,赤狄別種。《春秋・宣十六年》:晉人滅赤狄、甲氏及留吁。又,省作于。《詩・周南》:于嗟麟兮。〈召南〉:于嗟乎騶虞。

又,《集韻》:雲俱切,音迂 —— 義同。

又,《集韻》、《正韻》𡘋休居切 —— 與噓同。王充《論衡》:猪馬以气吁之。

又,《廣韻》、《集韻》𡘋王遇切,音芋 —— 義同。

义《說文》本作 。

。

注解

〔吁〕字收录于《康熙字典》正文・丑集上,康熙部首是口部。

〔吁〕字是多音字,拼音是xū、yù,左右结构,可拆字为口、于,五行属木。

〔吁〕字造字法是形声。从口,于声。本义是表示惊怪、不然、感慨等。

〔吁〕字的汉语字典解释:㈠ [xū] ⑴ 叹息⑵ 叹词,表示惊疑㈡ [yù] ⑴ 为某种要求而呼喊

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二上反切況于切頁碼第43頁,第32字續丁孫

𠮱

異體吁

驚也。从口亏聲。

驚也。从口亏聲。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷三反切況于反頁碼第131頁,第7行,第2字述

驚也。從口于聲。

驚也。從口于聲。

鍇注臣鍇曰:「亐,語之舒也。當言亐亦聲,誤也。」

鍇注又按:亏字部復有𠮱字,云:「驚語也。從口,從于,于亦聲。」臣鍇以爲在于部,當言:「從于,從口。」今旣與口部之𠮱同形同義而在兩處,疑一處誤,多之。《尚書》群臣舉鯀,帝曰:「𠮱咈哉!」驚怪群臣舉此人也。𠮱,于也。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二上反切況于切古音第五部頁碼第237頁,第9字許惟賢第105頁,第12字

驚也。从口。亏聲。

驚也。从口。亏聲。

段注況于切。五部。按此篆當刪。說見《亏部》。

白话解释

吁,惊呼。字形采用“口”作边旁,“于”作声旁。

字形解说

此字始見於篆文,從頁、籥(ㄩㄝˋ yuè)聲。從「頁」,表示人;「籥」表示音讀,也兼表聲音的意思。楷書從篆文來。在六書中屬於形聲兼會意。