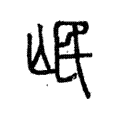

氓

意思解释

氓

méng基本解释

◎古代称民(特指外来的)~隶(充当隶役的平民)。群~。

详细解释

名词

1.会意。从民,亡声。“亡”亦有表意作用,指自彼来此之民。本义:外来的百姓。

2.同本义。

氓,民也。 而不忧民氓。 以宽民氓。 远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。

nonnative;

3.古代称百姓。

氓之蚩蚩,抱布贸丝。 氓家无积而衣服修。

群氓(统治阶级对百姓的蔑称);氓黎(民众,百姓);氓家(民家);氓庶(百姓);氓萌(民众);氓智(人民的聪明才智);氓俗(民俗)

the common people;

4.野民,周朝指居住在鄙野地区从事农业生产的奴隶。

奸巧边萌(氓)。

氓隶(犹贱民,旧时对劳动人民的贬称)

rustic;

5.通“泯”。灭,尽。

庄王之氓社稷也。

eliminate;

6.另见 máng。

国语辞典解释

氓

máng详细解释

名

1.古代称庶民为“氓”。

《诗经 · 卫风 · 氓》:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。”汉 · 郑玄 · 笺:“氓,民也。”《孟子 · 滕文公上》:“远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。”

2.《诗经 · 卫风》的篇名。共六章。根据《诗序》:“《氓》,刺时也。”或亦指弃妇自伤之诗。首章二句为:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。”氓,野民。蚩蚩,敦厚老实貌。布,布帛。贸,买也。抱布贸丝,以布易丝也。

3.参见“流氓”条。

外语翻译

- people; subjects; vassals

- unstet, wandernd , Leute, Menschen (S)

- canaille, gens du peuple(venus des pays étrangers au temps jadis)

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》:武庚切;《正韻》:眉庚切,𡘋音盲。《說文》:民也。《詩・衞風》:氓之蚩蚩,抱布貿絲。《石經註》:《疏》作甿,甿與氓通。《周禮・地官・遂人》:凡治野以下劑致甿,以田里安甿,以樂昏擾甿,以土宜敎甿稼穡,以興耡利甿,以時器勸甿,以彊予任甿。【鄭註】變民言甿,異外內也。甿猶懵。懵,無知貌也。又,〈旅師〉:凡新甿之治,皆聽之,使無征役。【註】新甿,謂新徙來者也。〇【按】此則氓本同「甿」。《長箋》以氓爲民,𤱕爲民田,分爲二,非是。

又,《集韻》:謨耕切;《韻會》:謨盲切,𡘋音萌 —— 義同。

义又,通作萌。《前漢・劉向傳》:民萌何以戒勉。【註】萌,與甿同。

又,楊愼《經說》:氓从亡、从民,流亡之民也。引《周禮》「新甿之治」註:新徙來者。〇【按】氓與民音別義同。从亡者,言民易散難聚,非專屬新徙之民而言。《周禮》註「新徙來者」,釋新義,非釋𤱕義。遂人之安氓、敎氓,氓猶民也,非皆他國新徙之民謂之氓也。《孟子》受廛爲氓,猶受廛爲民,天下之民皆願爲氓,猶皆願爲民也。楊說迂泥。

考證

周禮註,新徙來者,釋新義,非釋𤱕義。

謹按文義𤱕改甿。

注解

〔氓〕字收录于《康熙字典》正文・辰集下,康熙部首是氏部。

〔氓〕字是多音字,拼音是méng、máng,左右结构,可拆字为亡、民,五行属水。

〔氓〕字造字法是会意。从民,亡声。“亡”亦有表意作用,指自彼来此之民。本义是外来的百姓。

〔氓〕字的汉语字典解释:㈠ [méng] ⑴ 古代称民(特指外来的)㈡ [máng] ⑴ 〔流~〕见“流”。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十二下反切武庚切頁碼第419頁,第5字續丁孫

氓

異體𣱅

民也。从民兦聲。讀若盲。

民也。从民兦聲。讀若盲。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十四反切沒彭反頁碼第1002頁,第7行,第2字述

民也。從民亡聲。讀若盲。

民也。從民亡聲。讀若盲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十二下反切武庚切古音第十部頁碼第2505頁,第3字許惟賢第1090頁,第3字

民也。

民也。

段注詩。氓之蚩蚩。傳曰:氓,民也。《方言》亦曰:氓,民也。《孟子》。則天下之民皆悅而願爲之氓矣。趙注。氓者,謂其民也。按此則氓與民小別。葢自他歸往之民則謂之氓。故字从民亡。

从民。亡聲。讀若盲。

段注武庚切。古音在十部。

白话解释

氓,草民百姓。字形采用“民”作边旁,“亡”作声旁,读作“盲”。