河

意思解释

河

hé基本解释

①水道的通称。~道。~沟。~谷。~流。~滩。~沿。~鲜(供食用的新鲜河鱼、河虾等)。~港。~湾。~网。~运。内~。

②特指中国黄河。~套。~防。

③指“银河系”天~。~汉。

详细解释

名词

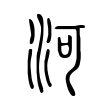

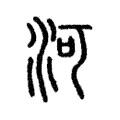

1.形声。从水,可声。本义:黄河。

2.同本义。

河,河水出敦煌塞外 昆仑山,发原注海。 导河积石。 河阳之北。 三豕涉河。

河堧(黄河河边之地);河湟(黄河与湟水);河朔(泛指黄河北岸的地方);河洛(黄河与洛水);河堑(黄河沿岸的壕沟)

the Huanghe River(the Yellow River);

3.河流的通称。

南方无河也,冀州凡水大小皆谓之河。 国破山河在,城春草木深。 韩信钓河曲。 散作满河星。 河出伏流。 鸡翼城河面。 沿河施放。

河次(河边);河浒(河边;河畔);河畔(河滨);河津(河流的渡口);河洲(河中可居的陆地)

river;

4.天河,银河。

秋河曙耿耿。

河星(银河中的星星);河云(指银河)

the Milky River;

5.指河洲,河滨 。

河津(河边的渡口);河澳(河边弯曲的地面);河润(指沿河湿润之地);河濆(河边,沿河的高地)

streamside;

6.指河伯 。

河公(河伯);河庭(河伯的住所)

River Gods;

7.指河图 。

河纪(指河图)

the plan of the Yellow River-mystic diagram said to have been supernaturally revealed;

外语翻译

- river; stream; yellow river

- Fluss (S, Geo), Trennbereich der zwei Seiten des chinesischen Schachs"

- rivière, fleuve

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》:乎哥切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:寒歌切,𡘋音何 —— 水名。《說文》:水,出焞煌塞外,崑崙山發源,注海。《春秋說題辭》:河之爲言荷也 —— 荷精分佈,懷隂引度也。《釋名》:河,下也,隨地下處而通流也。《前漢・西域傳》:河有兩源,一出蔥嶺,一出于闐。于闐在南山下,其河北流,與蔥嶺河合,東注蒲昌海;潛行地下,南出於積石,爲中國河云。《書・禹貢》:導河積石,至于龍門。《爾雅・釋水》:河出崑崙,色白,所渠幷千七百一川,色黃,百里一小曲,千里一曲一直。

义又,九河。《書・禹貢》:九河既道。【傳】九河,徒駭一、太史二、馬頰三、覆釜四、胡蘇五、𥳑六、絜七、鉤盤八、鬲津九。

义又,三河,謂河南、河北、河東也。《後漢・光武紀》:三河未澄,四關重擾。又,《小學紺珠》:以黃河、析支河、湟中河爲三河。

义又,兩河,謂河南、河北也。《爾雅・釋地》:兩河閒曰冀州。

义又,州名。《廣輿記》:古西羌地,秦、漢屬隴西,唐曰河州,明置河州衞。

义又,梗河,星名。甘氏《星經》:梗河三星,在大角帝座北。

义又,銀河,天河也。

义又,趙崇絢《雞肋》:道家以目爲銀河。

义又,酒器也。《乾𦠆子》:裴鈞大宴有銀河,受一斗。

义又,淘河,鳥名。見《爾雅・釋鳥》註。

义又,姓。明河淸,長沙人。

考證

兩河,謂河南,河北也。《爾雅・釋地》兩河閒曰冀州。

謹按爾雅註云自東河至西河,非謂河南河北。謹改河南河北爲東河西河。

注解

〔河〕字收录于《康熙字典》正文・巳集上,康熙部首是水部。

〔河〕字拼音是hé,左右结构,可拆字为氵、可,五行属水。

〔河〕字造字法是形声。从水,可声。本义是黄河。

〔河〕字的汉语字典解释:㈠ [hé] ⑴ 水道的通称⑵ 特指中国黄河⑶ 指“银河系”

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十一上反切乎哥切頁碼第359頁,第3字續丁孫

河

水。出敦煌塞外昆侖山,發原注海。从水可聲。

水。出敦煌塞外昆侖山,發原注海。从水可聲。

附注王筠繫傳校錄:「大徐『敦』訛『焞』。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十一反切閑俄反頁碼第872頁,第1行,第1字述

水出敦煌塞外昆侖山,發源注海。從水可聲。

水出敦煌塞外昆侖山,發源注海。從水可聲。

鍇注臣鍇按:《山海經》:「海内昆侖墟,在海内西北,方八百里,高萬仞;去嵩高五萬里。河水岀東北隅以行,其北西南又入渤海,又出海外。」即西而北入禹所道積石山。故《尚書》云「導河積石」。前代學者引《史記》云:「自張騫窮河原,惡覩所謂昆侖,以爲記者之妄。」臣鍇以爲《禹貢》記禹所施功,故指言自積石河爲四瀆之長,所以限隔夷夏,其勢慓悍,察其發原逺大委輸,多所灌注,其含靈畜怪,莫斯爲大,未必始于積石。今中國之山川,靈異固多矣。而裔夷之外風氣不均,其物異形,昆侖之奇詭又奚足致驚。《爾雅》,周公仲尼之徒所記,而云河出昆侖。張騫雖博見,足歷窮荒,然麤略涉之。河在地中潛行,又何可見?昆侖亦神靈之宅、帝之下都,亦非造次可親搉而論之。其出昆侖詳矣。

鍇注今按:河出昆侖東流,潛行地下至規期山北,流分爲兩原,一出蔥嶺,一出于闐。復合東注蒲昌海,復潛行地下。南出積石山,西南流,又東回入塞。過敦煌、張掖、酒泉,南與洮河合。過安定北地郡,北流,過朔方郡西。又南流,過五原郡南。又東流,過雲中西河郡東。又南流過上郡河東郡西南,出龍門至潼關,與渭水合。又東回過砥柱及洛陽(即孟津),至鞏縣與洛水合。至成臯與濟水合。又東北流,過武德與沁水合。至黎陽信都鉅鹿之北,分爲九河。又合爲一河入海。《漢書》云:「燉煌本酒泉地。」《春秋左傳》所謂「允姓之戎所居瓜州」也。發原獨至於海,故曰瀆。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十一上反切乎哥切古音第十七部頁碼第2062頁,第1字許惟賢第903頁,第3字

河水。

河水。

段注各本水上無河字。由盡刪篆下複舉隸字。因幷不可刪者而刪之也。許君原本當作河水也三字。河者,篆文也。河水也者其義也。此以義釋形之例。《毛傳》云:洽,水也。渭,水也。此釋經之例。

出敦煌塞外昆侖山。

段注句。

發原注海。

段注敦鍇作燉。鉉作焞。皆誤。今正。唐朝乃作燉煌。見《元和郡縣志》。前此皆作敦。酈氏書引應劭《地理風俗記》曰:敦,大也。煌,盛也。《地理志》、《郡國志》皆有敦煌郡。縣六。首敦煌。許但云敦煌,謂郡也。明之沙州衛。今甘肅之安西州敦煌縣玉門縣皆漢郡地也。《史記・大宛傳》曰:于寘之西,水皆西流。注西海。其東,水東流。注鹽澤。鹽澤潛行地下。其南,則河源出焉。多玉石。河(此四字當作爲積石河)注中國。鹽澤去長安可五千里。又曰:張騫死後。漢使竆河源。河源出于寘。其山多玉石。采來。天子案古圖書。名河所出山曰崑崙云:《漢書・西域傳》曰:西域以孝武時始通,本三十六國。東則接漢。阸以玉門,陽關。西則限以蔥嶺。其南山東出金城。與漢南山屬焉。其河有兩源。一出蔥嶺。一出于闐。于闐在南山下。其河北流。與蔥嶺河合。東注蒲昌海。蒲昌海一名鹽澤者也。去玉門,陽關千三百餘里(千字依《水經注》)。廣袤三四(此字依小司馬增)百里。其水亭居。冬夏不增減。皆以爲濳行地下。南出於積石爲中國河云:《地理志》曰:金城郡河關縣積石山在西南羌中。河水行塞外。東北入塞内。至勃海郡章武入海。過郡十六。行九千四百里。按于闐今之和闐也。班云積石山者,卽《禹貢》之道河積石。今甘肅西寧府西南境之大積石也。許云出敦煌。塞外者,卽班志云河水行塞外也。云昆侖山者,卽馬班所云出蔥嶺于寘,天子案古圖書名其山曰崑崙也。云發原注海者,《釋水》文。卽志所云東北入塞內至章武入海也。《史・漢》所云古圖書者,謂禹《本紀・山海經》皆云河出昆侖也。馬班皆不信禹《本紀・山海經》之言,而許云出昆侖山者,許從漢武帝所詺也。塞外之山至高大者皆可謂之昆侖。故武帝取以詺蔥嶺于闐山,而不取荒誕之說。《爾雅・釋水》曰:江河淮濟爲四瀆。四瀆者,發源注海者也。河出崑崙虛。色白。所渠幷千七百。一川色黃。《爾雅》但言出崑崙虛。而絶無禹《本紀》、《山海經》荒誕之言。故許取爲說。

从水。可聲。

段注乎哥切。十七部。