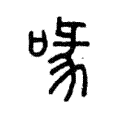

喙

意思解释

喙

huì基本解释

①嘴,特指鸟兽的嘴。长~。短~。

②借指人的嘴。百~莫辩。不容置~(不准插嘴)。

详细解释

名词

1.形声。从口,彖( tuàn )声。本义:鸟兽的嘴。

2.鸟兽及某些其它动物(如乌龟和章鱼)的嘴 。

喙息(用口呼吸的禽类)

beak; snout;

3.人的嘴 。

喙争(犹言口舌之争);喙长三尺(嘴长三尺的人。讥人强言善辩);喙息(有口能呼吸者。代指人和一切动物)

mouth;

4.器物的尖端。

庄王曰:“子无阻九鼎! 楚国折钩之喙,足以为九鼎。”

point;

形容词

◎疲困;喘气,喘息。

维其喙矣。

喙息(犹喘息)

tired; weary;

国语辞典解释

喙

huì详细解释

名

1.鸟兽动物等尖长形的嘴。

《汉书 · 卷九四 · 匈奴传下》:“是以忍百万之师以摧饿虎之喙,运府库之财填卢山之壑而不悔也。”唐 · 柳宗元《行路难》三首之三:“蟠龙吐耀虎喙张,熊蹲豹掷争低昂。”

2.泛指人的嘴。

《庄子 · 秋水》:“今吾无所开吾喙,敢问其方。”《南史 · 卷六二 · 鲍泉传》:“面如冠玉,还疑木偶;须似猬毛,徒劳绕喙。”

百喙莫辩、不容置喙。

外语翻译

- beak, bill, snout; pant

- Schnabel (S)

- bec, bouche

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》、《集韻》、《韻會》𡘋许穢切,音顪。《說文》:口也。《易・說卦傳》:艮爲黔喙之屬。《禮・少儀》:羞首者,進喙祭耳。《左傳・昭四年》:深目而豭喙。《爾雅・釋畜》:白馬黑喙,騧㊟〔開明版「黑喙」上有「黑脣駩」三字,原文作「白馬黑脣,駩;黑喙,騧」〕。《史記・匈奴傳》:跂行喙息蠕動之類。【註】以喙而息也。

又,《詩・大雅》:混夷駾矣㊟〔「駾」,開明版作「駿」〕,維其喙矣。【傳】喙,困也。【音義】喙,許穢反。徐,尺銳反。

义又,〈晉語〉:卻獻子傷曰:余病喙。【註】喙,短氣貌。

义又,星名。《前漢・天文志》:柳爲鳥喙。

义又,草名。《爾雅・釋草勃茢》〔註〕:一名石芸。【疏】《本草》云:石芸一名顧喙。

义又,《本草》:芡實別名雁喙。

义又,《戰國策》:人之饑,所以不食鳥喙者,以爲雖偸充腹,而與死同患也。【註】鳥喙,烏頭別名。

又,《集韻》、《韻會》𡘋充芮切,音毳。又,《集韻》:呼惠切,音嘒 —— 義𡘋同。

又,《集韻》:丁𠋫切,音鬭 —— 義同。本作噣,或作咮。詳咮字註。

注解

〔喙〕字收录于《康熙字典》正文・丑集上,康熙部首是口部。

〔喙〕字拼音是huì,左右结构,可拆字为口、彖,五行属水。

〔喙〕字造字法是形声。从口,彖( tuàn )声。本义是鸟兽的嘴。

〔喙〕字的汉语字典解释:㈠ [huì] ⑴ 嘴,特指鸟兽的嘴⑵ 借指人的嘴

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二上反切許穢切頁碼第39頁,第12字續丁孫

喙

異體喙

口也。从口彖聲。

口也。从口彖聲。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷三反切詡乂反頁碼第122頁,第6行,第1字述

口也。從口彖聲。

口也。從口彖聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二上反切許穢切古音第十五部頁碼第214頁,第1字許惟賢第94頁,第5字

口也。

口也。

段注《說卦傳》。爲黔喙。《左傳》。㴱目而豭喙。叚借爲困極之義。《廣韵》引昆夷𤸁矣。今詩作喙矣。郭注《方言》引外傳余病𣨶矣。今外傳作余病喙。郭云:江東呼極爲𣨶。亦作𤸁。

从口。彖聲。

段注許穢切。十五部。彖聲在十四部。合韵也。