狐

意思解释

狐

hú基本解释

①哺乳动物的一属,形状略像狼。毛赤黄色,性狡猾多疑,遇见攻击时肛门放出臭气,乘机逃跑。皮可做衣服(通称“狐狸”)~臭(腋下臭气)。~肷(狐腋下和腹部的毛皮)。~疑(多疑)。~媚(曲意逢迎,投入所好)。~死首丘(传说狐狸将死,头必向出生的山丘。喻不忘本,亦喻对故乡的思念)。

②姓。

详细解释

名词

1.形声。从犬,瓜声。本义:狐狸。

2.同本义。

朕狐疑。 小狐汔济。 狐鸣呼曰。 狐裘不暖锦衾薄。 狐凭鼠伏。

狐丘(狐穴居之小山);狐白(狐腋下的白毛);狐兔(狐和兔);狐仙(传说狐狸能修炼成仙,化为人形,与人来往)

fox;

3.喻坏人,小人 。

狐唱枭和(喻坏人互相呼应);狐狼(喻奸诈凶恶);狐鼠(喻小人;坏人);狐鸣枭噪(喻小人嚣张);狐禅(异端邪说)

bad person;

国语辞典解释

狐

hú详细解释

名

1.动物名。食肉目犬科。似犬而小,体瘦,面部较长。吻尖突,耳朵三角形。尾大而长,毛多为赤黄色。性聪明敏感,令人觉得狡猾。喜食野鼠、鸟类、家禽等,皮可制裘。常见的种类如赤狐、银狐、北非小狐等。

2.姓。如春秋时晋国有狐偃,明代有狐忠。

两岸词典解释

狐

hú详细解释

1.哺乳动物名。形状略似狼,体型较小,尾巴长,毛赤褐色、黄褐色或灰褐色。性狡猾多疑,多生活在森林、草原、半沙漠和丘陵地带,昼伏夜出。主食鼠类、鸟类、昆虫,兼食野果等。通称“狐狸”。

2.姓。

外语翻译

- species of fox

- Rotfuchs, Fuchs (S, Bio), Hu (Eig, Fam)

- renard

康熙字典

康熙字典原文

正文

《唐韻》:戸吳切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:洪孤切,𡘋音胡。《說文》:妖獸也,鬼所乗之。有三德:其色中和,小前豐後㊟〔有三德:其色中和,小前豐後,死則丘首〕。《爾雅・釋獸》:貍、狐、貒、貈𨢄。《𡌨雅》:狐性疑,疑則不可以合類,故从孤省。又曰:狼狐搏物,皆以虛擊孤,狐从孤省,又或以此故也。音胡,疑詞也。《易・解卦》:田獲三狐。又,〈未濟〉:小狐汔濟,濡其尾。《詩・邶風》:狐裘蒙戎。又,〈北風〉:莫赤匪狐。《周禮・地官・草人》:凡糞種,勃壤用狐。《山海經》:靑丘國,其狐四足九尾。

义又,《爾雅・釋獸》:貔,白狐。【註】一名執移,虎豹之屬。【疏】貔,一名白狐。或曰似熊。

义又,鵂鶹,一名訓狐,因其聲以名之。見《唐書・五行志》。韓愈有〈射訓狐〉詩。

义又,地名。《左傳・僖二十三年》:濟河,圍令狐。〈晉語〉:使令狐文子佐之。【註】令狐,邑名。又,《史記・趙世家》:秦伐我,至陽狐。又,〈孝文帝紀〉:軍飛狐。【註】如淳曰:在代郡。蘇林曰:在上黨。

义又,姓。《廣韻》:晉有狐氏,代爲卿大夫。〈晉語〉:狐氏出自唐叔。又,令狐,複姓。

注解

〔狐〕字收录于《康熙字典》正文・巳集下,康熙部首是犬部。

〔狐〕字拼音是hú,左右结构,可拆字为犭、瓜,五行属水。

〔狐〕字造字法是形声。从犬,瓜声。本义是狐狸。

〔狐〕字的汉语字典解释:㈠ [hú] ⑴ 哺乳动物的一属,形状略像狼。毛赤黄色,性狡猾多疑,遇见攻击时肛门放出臭气,乘机逃跑。皮可做衣服(通称“狐狸”)⑵ 姓。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十上反切戶吳切頁碼第331頁,第21字續丁孫

狐

異體𧲲

䄏獸也。鬼所乘之。有三徳:其色中和,小前大後,死則丘首。从犬瓜聲。

䄏獸也。鬼所乘之。有三徳:其色中和,小前大後,死則丘首。从犬瓜聲。

附注按:甲骨文從亡聲。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十九反切魂徒反頁碼第812頁,第6行,第2字述

妖獸也,鬼所乘之。有三德:其色中和;小前豐後;死則丘首。從犬瓜聲。

妖獸也,鬼所乘之。有三德:其色中和;小前豐後;死則丘首。從犬瓜聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十上反切戸吳切古音第五部頁碼第1909頁,第1字許惟賢第834頁,第2字

䄏獸也。鬼所乘之。

䄏獸也。鬼所乘之。

段注《爾雅音義》無之字。

有三德。其色中和。小歬大後。

段注《廣韵》作豐後。

死則丘首。

段注音義、《廣韵》皆作首丘。

謂之三德。

段注《御覽》有此四字。

从犬。瓜聲。

段注戸吳切。五部。

白话解释

狐,妖兽。是鬼骑的怪兽。狐有三徳:毛色中和,体形小前大后,死则头朝出生时的山丘。字形采用“犬”作边旁,“瓜”是声旁。

字形解说

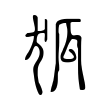

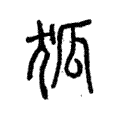

甲骨文字形從犬、亡聲。「犬」為狗,作為形符,表示義與犬有關;「亡」為逃跑,於此作為不示義的聲符,表示音讀。金文字形則省作「瓜」,「瓜」與「狐」疊韻,故假借為用。戰國文字字形則改從犬()、瓜(

)聲,而為篆文至楷書字形之所本。隸書字形聲符作「爪」,當是「瓜」之省變。在六書中,金文字形屬於象形外,其餘字形皆屬於形聲。